「直下率」ってなに

「直下率」ってなに⁉

- 「直下率」ってなに⁉ 直下率のことを考えてみる

造建築で、「直下率」という言葉を聞くことがあると思います。

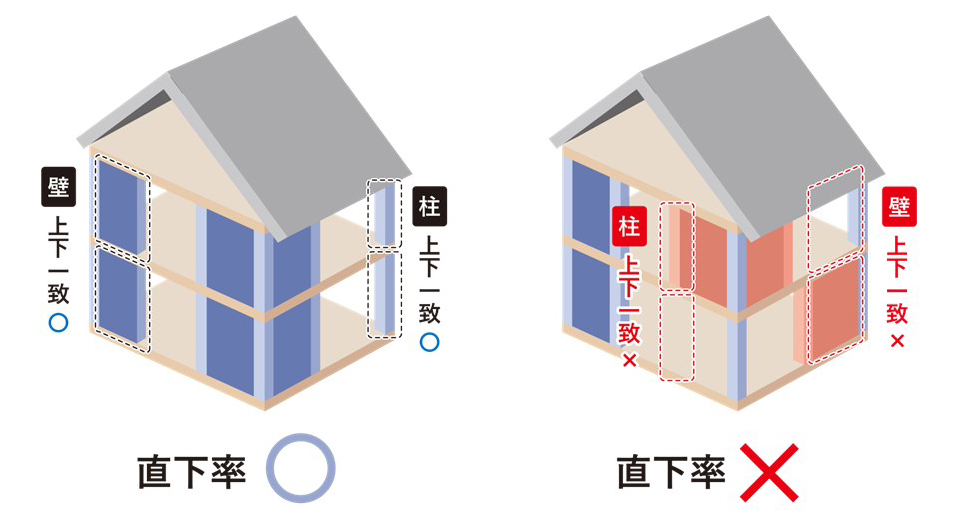

「直下率」とは、上下階の 「柱」、「壁」 が揃っている割合のことです。

「直下率」とは?

「直下率」の種類としては、「柱」と「壁」の2種類があります。

上の図は、「柱」と「壁」の直下率がよい場合のイメージと悪い場合のイメージです。

「直下率」の考え方

直下率には、目安があります。

「柱」と「壁」の割合が50%以上です。

この値を下回っていくと、事故の割合が増えます。

ここで言う事故とは、2階床の不陸事故です。

床が水平でない部分などが発生し、生活上の不具合につながります。

※不陸とは、平らではなく凹凸があること、または水平でないことをいいます。

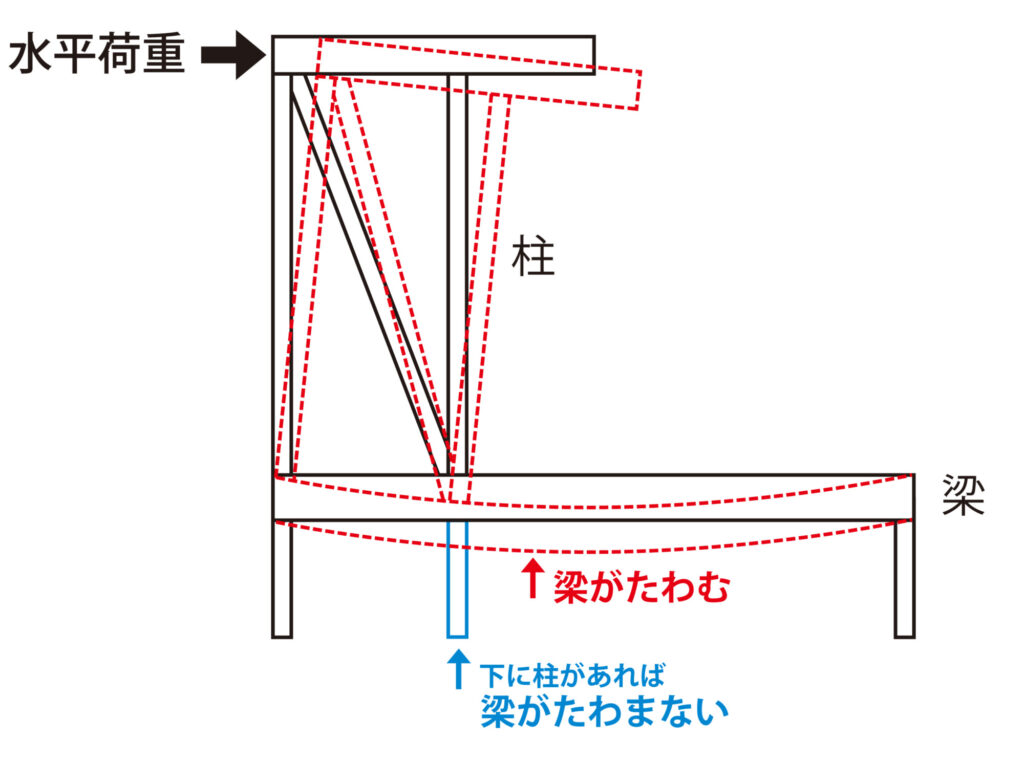

直下率がよい場合は、力の流れがスムーズです。しかし、直下率が悪い場合、

力の流れが複雑になってしまいます。

直下率が悪いと、力が加わった時に下階に柱がないことで梁がたわんで負担をかけます。

柱を受ける梁には大きな力が作用するということです。

どういう風に間取りを考える?

間取りを考える時、平面計画が先行する場合が多いと考えられます。

どんな用途の部屋が欲しい。このくらいの大きさで など。

しかし、間取りを考える時は、構造計画(架構設計)も一緒に考える必要があります。

つまり、上下階の「柱」や「壁」が揃うように計画を行うことが大切です。

このような構造計画とともに間取りを考えていきます。

直下率と耐震性

直下率と耐震性は関係があると言われています。

実際に、熊本地震では、直下率の悪い住宅が大破したという事例もあります。

直下率が悪いということは、構造的に不具合があると考えられます。

例えば不陸事故であっても、地震被害であっても生活している方にとっての被害は甚大です。

こうした大きな被害にあわない為にも直下率を高めておくことは重要です。

まとめ

直下率とは、1階と2階の上下階で「柱」や「壁」が揃っている割合です。 直下率には、目安があります。 その数値を下回っていくと2階の床の不陸事故の割合が高くなっていきます。 家づくりにおいて、構造はとても大事な部分です。「直下率」 という言葉を覚えておいてください。

耐震等級については、 「災害に強い防災に特化した家とは? 5つのポイントを解説」をご参照ください。災害に強い防災に特化した家とは?5つのポイントを解説※掲載情報は2024年10月現在の情報です。